Ghosts in the Air Glow [番外編]

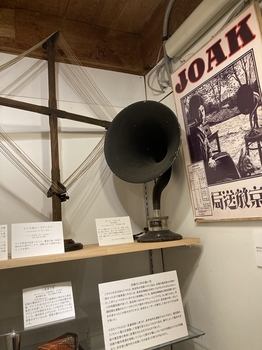

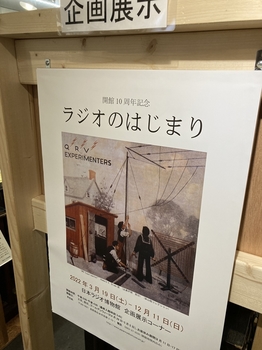

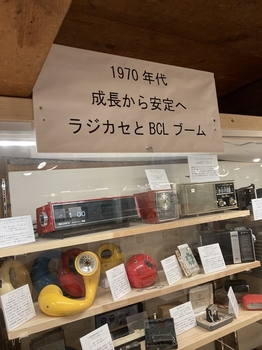

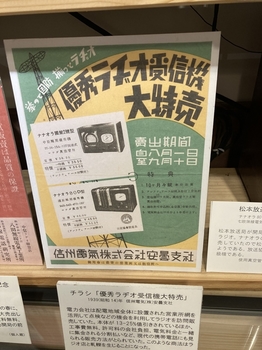

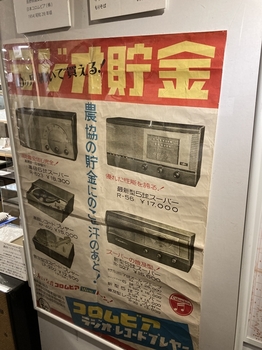

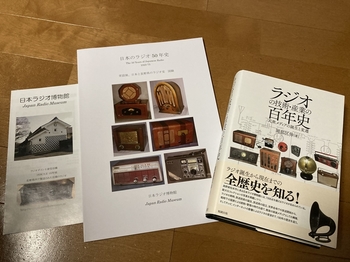

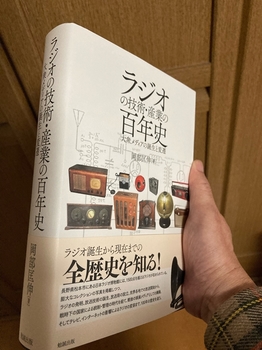

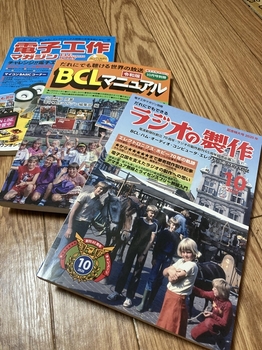

日本ラジオ博物館(長野県松本市) [番外編]

今年のWinter SWL Fest はオンラインで開催予定(追記あり) [番外編]

2月27日(土)

午前3 :00 「スキャナーを使いこなそう」 トム・スイッシャー氏

午前4:30 「SWL Festの歴史と思い出」 リチャード・カフ氏ほか (New)

午前5:00 「HFハムをやりたいSWL向けの簡単なアンテナ」スキップ・アレー氏

午前8:00 「フリーラジオ フォーラム」 ラリー・ウィル氏 ....いわゆるパイレート放送は最近はフリーラジオと呼んでいます。WBCQ 6160 kHzで同時送信予定。

午前10:00 「Shortwave Shindig - 短波の宴」特別編 デイビッド・ゴレン氏 ....短波に関する音楽・ビデオ・トークが満載。WRMIでもライブ予定(5800/9395 kHz)

午後11:45 「ワシントン州グレイランドより」 ビル・ウィテカー氏 ...RX888による中波DX実演など (New)

2月28日(日)

午前3:00 「QRP ゼネカバトランシーバーの魅力」 トーマス・ウィザースプーン氏... SWLing.comのトーマスさん。もちろんIC705の話も。

午前5:00 「ロビンソンさんのお宅拝見」 ダン・ロビンソン氏.... きっとラジオがたくさんあるのでしょう。

午前8:00 「In Memoriam (追悼)」 シェルドン・ハーベイ氏.... 昨年他界された方々の追悼 (New)

午前8:15 「オーストラリアより」 – マーク・ファヘイ氏 .... マークさんのすばらしいロケーションのシャックから生中継

...てな感じでしょうか。情報は随時追加更新してゆきます。

FB DX!